- CANBERRA

- HOCH

- ALTSTADT

- JODEL

- WASSILY

- HOFGARTEN

- VERLIEREN

Lösungswort: LAS VEGAS

Lösungswort: LAS VEGAS

RUBRIK Wir besuchen eine Sechser-Mädels-WG in der Südstadt. Eine Bewohnerin macht gerade ein FSJ im Bereich Kultur, die anderen studieren Jura, Politik und Gesellschaft, Geografie, Archäologie und Altamerikanistik. Eins ist sicher: Jemand zum Quatschen findet sich immer!

FRAGEN DOMINIQUE MÜLLER

Sina (19) • Sarah (17) • Lina (20) • Antonia (20) • Elena (21) • Melanie (20) – die WG (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

Woher kommt ihr?

Elena Keine von uns kommt aus Bonn. Ich komme aus Ulm.

Sina Ich komme aus der Nähe von

Gummersbach.

Sarah Ich aus Stuttgart.

Wieso Bonn?

Melanie Wegen des Studiengangs. Ich war davor noch nie in Bonn gewesen.

Lina Meinen Studiengang Altamerikanistik und Ethnologie gibt’s nur in Bonn.

Wie viel Miete zahlt ihr?

Elena Alle unterschiedlich. Kommt auf die Zimmergröße an.

Antonia Und auf die Dachschräge. Meine geht fast bis zum Boden.

Habt ihr ein WG-Ritual?

Elena Immer schwierig, uns alle sechs zusammenzukriegen. Wir gehen aber manchmal freitags um zwölf zu Tuscolo – da können wir fast alle.

Die »Schnapsdrossel« (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

Euer Lieblingsmöbelstück?

Elena Der Tisch! Da bleibt immer jemand kleben.

Antonia Der Kühlschrank aber auch, irgendwie. Man kann immer direkt Essensnachschub holen.

Euer schönstes WG-Erlebnis?

Melanie Wir haben hier schon zweimal ein Weihnachtsessen gemacht. Das war schön!

Kampf ums Bad, bei so vielen Mädels?

Antonia Es gab noch nie wirklich Stau im Bad.

Melanie Wir haben einfach alle so unterschiedlich Uni.

Die WG (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

Habt ihr einen Fernseher?

Melanie Ja, aber ich hab hier noch nie geschaut.

Sarah Was, wir haben einen Fernseher? Ich fass’ es nicht.

Lina Ja, bei mir im Zimmer!

Was ist so toll an eurer WG?

Melanie Ich find’s mega schön den anderen beim Musizieren zuzuhören.

Sina Ich will auch ganz oft um zehn ins Bett gehen, aber dann sitzt man doch noch bis eins hier, weil man irgendein Thema diskutiert.

Elena Das ist halt dieser Tisch. Das Gespräch bleibt immer am Laufen.

Habt ihr einen Namen für die WG?

Elena DG-WG. Wegen Dachgeschoss. ◄

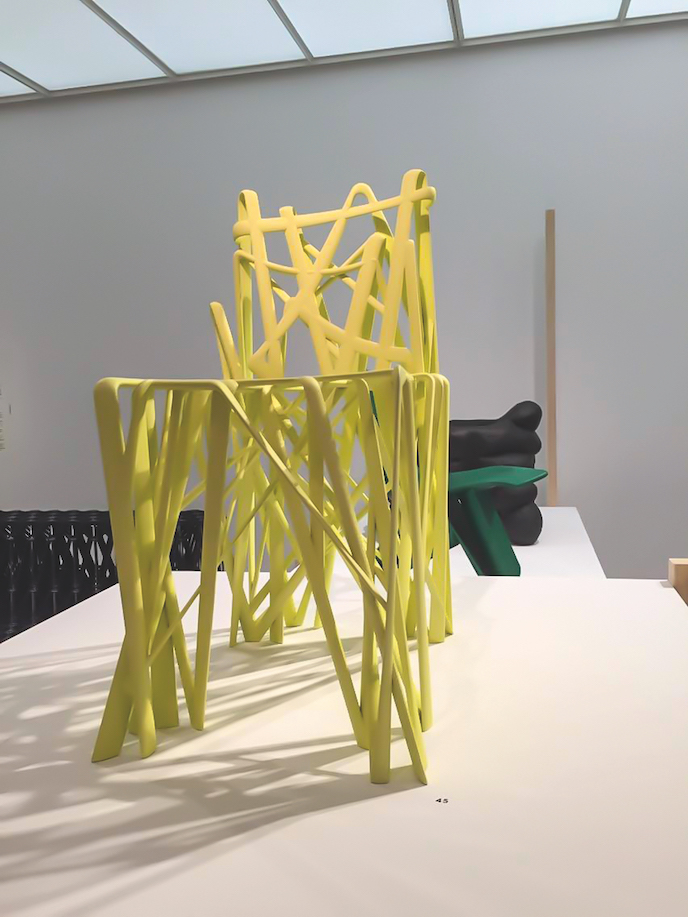

AUSSTELLUNG Seit April zeigt die Bundeskunsthalle mit »Bauhaus – alles ist Design«, wie prägend die Bauhausideen waren und wie aktuell sie noch immer sind.

VON DOMINIQUE MÜLLER

Ausstellungsstück (Foto: Dominique Müller / AKUT)

Stühle. Spielzeug. Stühle. Geschirr. Fotos. Ach, und Stühle. Die Ausstellung, die sich mit dem »Staatlichen Bauhaus« als innovative Institution auseinandersetzt, präsentiert zahlreiche unterschiedliche und teils nie zuvor gezeigte Exponate. Dabei werden Stücke von damaligen Vertretern der Kunstschule mit Werken heutiger Künstler konfrontiert und gegenübergestellt, die ihre Arbeiten als Antwort auf die Frage »Was bedeutet Bauhaus für ihre Arbeit heute?« anfertigten.

1919 in Weimar von Walter Gropius gegründet, 1925 nach Dessau umgezogen und 1933 schließlich von den Nazis geschlossen, entwickelte das Bauhaus einen neuen Typ des Designers, damals noch als Gestalter bezeichnet. Die Schüler erhielten eine duale Ausbildung: Sie lernten neben handwerklichen Fähigkeiten auch theoretische Grundlagen wie Formen- und Farbenlehre und erlangten Kenntnisse über die menschliche Psyche und Wahrnehmung. Somit waren sie ebenso Handwerker wie Künstler. Sie sollten sich nicht auf bestimmte Bereiche fokussieren, sondern setzten sich zum Ziel, die gesamte Gesellschaft zu gestalten und umzugestalten. Dies geschah nicht zuletzt als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umbrüche, die alle Lebensbereiche betrafen. Trotz denkbar schlechter Ausgangslage nach dem Krieg arbeiteten die Künstler zusammen. Durch Zeitschriften und Manifeste erlangten sie weltweite Aufmerksamkeit.

Ausstellungsstück (Foto: Dominique Müller / AKUT)

Hier und da sind an den Wänden einige Karten mit Zitaten zu finden. Designer Yinka Ilori äußerte sich zum Gemeinschaftsaspekt so: »Die Idee der Zusammenarbeit ist bis heute die bedeutendste Idee des Bauhauses: Obwohl alle Mitarbeiter bereits anerkannte Künstler waren, wollten sie gemeinsam die Welt des Designs verändern.« Die erste deutsche Hochschule für Design beschäftigte sich mit gesellschaftlichen Themen – beispielsweise »Mensch versus Maschine« oder »Individuum versus Gemeinschaft«. Themen, die auch heute wieder aktuell sind und stetig neu interpretiert werden.

Die Ausstellung ist in vier Themenbereiche unterteilt: #createcontext, #learningbydoing, #communicate und #thinkaboutspace. Ja genau, alle mit Hashtag versehen. Auch der Untertitel »Alles ist Design« findet sich mit Hashtag auf den Museumswänden. Die Hashtags ziehen sich durch die gesamte Ausstellung und stellen eine direkte Verbindung zu den sozialen Medien her. Um die kommt man ja bekanntlich heutzutage ebenso wenig herum wie ums Bauhaus, wenn man sich mit dem Thema Design beschäftigt. Kuratorin Jolanthe Kugler präzisiert im zur Ausstellung gehörigen Film, was man verdeutlichen möchte: Das Bauhaus sei eben keine Marke, sondern ein internationales Experimentierfeld mit heute immer noch offenem Ausgang.

Ausstellungsstücke (Foto: Dominique Müller / AKUT)

Das vom Bauhaus geprägte, umfassende Verständnis von Design ist in jedem Raum der Ausstellung zu entdecken. Zeit sollte man auf jeden Fall mitbringen! Neben den zahlreichen Stühlen gibt es eben auch teils so banal wirkende Stücke wie Geschirr oder Spielzeugkreisel, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Dies zeigt aber nicht zuletzt genau den zentralen Punkt der Ausstellung: Alles ist gestaltbar, alles ist Design und Design durchzieht unser ganzes Leben. Die Ausstellung läuft noch bis zum 14. August und zeigt schlichtweg, wie bedeutend und prägend das Staatliche Bauhaus wirklich war.

Ein Zitat von Architektin und Designerin Eva Eisler, ebenfalls an den Museumswänden entdeckt, bringt es auf den Punkt: »Die Bauhausideen waren revolutionär und sind noch heute gültig. Zu einer Zeit, als man nach einer neuen Lebensweise suchte, brachte Walter Gropius Kunst, Architektur, Design und Handwerk zusammen.« ◄

FREIZEIT Mal was anderes als ein Kinobesuch. Kollektives Rätseln als neue Freizeitaktivität. Zusammen mit drei Kommilitonen hat AKUT-Redakteurin Charlotte den Live-Escape-Room »Fluchtgefahr« in Bonn-Endenich getestet.

VON CHARLOTTE KÜMPEL

Der Escape-Room »Fluchtgefahr« auf der Endenicher Kulturmeile (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

Als wir »Fluchtgefahr« in Endenich erreichen, kommt gerade eine große Gruppe junger Leute heraus und unterhält sich aufgeregt. »Man kommt also immerhin wieder lebendig aus dem Escape-Room raus«, scherzen wir, nicht wissend, was uns in der kommenden Stunde erwartet. Das Haus an sich erinnert von außen mit seinem Altbau-Charme eher an eine vornehme Villa als an den Schauplatz eines Abenteuers. Es steht mitten auf der Endenicher Kulturmeile, und wäre es nicht rot angestrahlt, würde es im Abendlicht kaum auffallen. Gespannt darauf, was sich innen verbirgt, möchten wir hineingehen – doch da hält uns schon das erste Hindernis auf: Um die Türklingel zu betätigen, müssen wir erst ein kleines Rätsel lösen und einen Zahlencode errechnen. Relativ schnell haben wir es geschafft. Ob es drinnen schwerer wird?

Freundlich begrüßt uns Nadine Richarz. Zusammen mit ihrem Mann hat sie »Fluchtgefahr« im November eröffnet, nachdem er das Konzept der Escape-Rooms für sich entdeckt hat und sogar zu deren Ursprung bis nach Budapest gereist ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. In einem Nebenraum bekommen wir als allererstes eine kleine Einweisung. Bis zu 80 Leute besuchen »Fluchtgefahr« pro Tag, ganz gleich ob privat, oder um geschäftliches Teambuilding zu betreiben. Sherlock – so heißt der Raum aus dem wir innerhalb von 60 Minuten versuchen werden, zu flüchten. Er war der erste von mittlerweile drei Räumen, die »Fluchtgefahr« zu bieten hat und handelt, natürlich, von Sherlock Holmes.

Wir werden in den Escape-Room geführt, ein liebevoll eingerichtetes Büro im viktorianischen Stil. Die schweren Vorhänge und dunklen Wandvertäfelungen unterstreichen die gemütliche Atmosphäre. Es riecht sogar ein bisschen »alt«, aber nicht auf eine unangenehme Weise. Stilecht eben.

Als sich die Tür hinter uns schließt, ist es so, als wären wir in die Vergangenheit gereist. Ein altes Telefon, eine Schreibmaschine, alte Bücher in den dunklen Regalen: Alles hier ist handgemacht, haben wir uns sagen lassen. Lediglich der Monitor an der Wand erinnert uns daran, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden. Auf ihm ist der 60-minütige Countdown zu sehen. Außerdem wird der Escape-Room von Nadine Richarz und ihrem Team videoüberwacht, um uns über den Monitor kleine Tipps zu geben, falls wir gar nicht weiterwissen. Wie oft wir diese Hilfe in Anspruch werden nehmen müssen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Unsere abenteuerliche Stunde beginnt jetzt.

Doch wo fangen wir an? In der Mitte des Raumes steht ein Schreibtisch, wo wir instinktiv zuerst nach irgendeinem Hinweis suchen. Wir wissen nicht mal, was wir eigentlich tun müssen. Auf dem Schreibtisch finden wir dann einen Brief von Dr. Watson, Sherlock Holmes’ Partner, in welchem er uns unsere Aufgabe mitteilt. Er und seine Frau Mary wurden von Sherlocks Erzfeind, dem fiesen Moriarty, entführt und nur wir, als Sherlock, können die beiden retten. Wir versuchen, Dr. Watsons Nachricht genauer zu analysieren um herauszufinden, wo wir nach weiteren Hinweisen suchen könnten. Schnell fällt mir auf: Alleine hätte ich vermutlich keine Chance, die Aufgabe zu bewältigen. Hier ist gemeinschaftliches Denken und Rätseln gefragt. Dabei ergänzen sich meine Mitspieler in ihren Ideen.

Raum »Sherlock« (Foto: Fluchtgefahr / Escape-Room Bonn)

Zuerst sind wir ein wenig überfordert. Alles hier könnte doch ein Hinweis sein, denke ich und schaue mich erstmal hektisch in den Bücherregalen um, während die anderen noch auf dem Schreibtisch suchen. Ich lasse mich viel zu leicht von den ganzen Gegenständen ablenken, die sich im Escape-Room befinden. Glücklicherweise kommen wir dann doch zusammen irgendwie auf die richtige Fährte und finden die erste Aufgabe. Hier ist unser mathematisches Können gefragt, denn wir müssen den Code für ein Zahlenschloss enträtseln. Insgesamt müssen wir ziemlich viel rechnen, und obwohl die Aufgaben theoretisch nicht sonderlich anspruchsvoll sind, verrechnen wir uns ziemlich oft und bleiben hängen. Unter diesem Zeitdruck, verstärkt durch spannungsschaffende Hintergrundmusik, macht man schnell Fehler. Ein Hupen ertönt, das Zeichen dafür, dass Nadine Richarz und ihr Team uns Tipps über den Monitor geben. »Ahhh, wieso sind wir da nicht draufgekommen?«, fragen wir uns des Öfteren, weil wir anscheinend viel zu kompliziert denken. Immer wieder rechnen wir, verrechnen uns, bekommen Tipps und knacken anschließend die Zahlenschlösser, um weitere Matheaufgaben zu erhalten. Für Geisteswissenschaftler vielleicht ein bisschen mühselig, ein Mathematiker hätte hier auf jeden Fall mehr Erfolg.

Erst nach einer überraschenden Wendung werden die Aufgaben abwechslungsreicher, jedoch auch viel schwieriger. Sehr lange hängen wir bei einer Aufgabe fest, kommen für eine gute Viertelstunde gar nicht weiter. Auch die Tipps helfen uns irgendwann nicht mehr. So langsam werden wir ziemlich nervös und fragen uns zwischendurch, ob wir nicht einfach zu unfähig für Escape-Rooms sind. Ein Blick auf den Countdown verrät, dass wir nur noch 13 Minuten Zeit haben. Verzweifelt verschieben wir wahllos alle möglichen Gegenstände, suchen den Boden und die Wände ab. Im Verdacht, irgendetwas übersehen zu haben, schaue ich mir noch einmal die vorherigen Aufgaben an. Doch nichts hilft. Wieder einmal denken wir nämlich viel zu kompliziert. Ein weiteres Hupen ertönt.

Als wir die schwierige Aufgabe endlich gelöst haben, sind es noch knapp vier Minuten, bis Dr. Watson und seine Frau theoretisch dem Tode geweiht sind. »Das schaffen wir nicht!«, rufe ich hoffnungslos, und doch geben wir nicht auf. Die letzte Aufgabe ist eine ziemlich nasse Angelegenheit und schon fast ein bisschen sportlich. Inzwischen schießt mir das Adrenalin durch den Körper, denn ich will hier nicht als Verlierer rausgehen. Wir geben unser Bestes und schaffen es gerade noch rechtzeitig, das letzte Zahlenschloss zu knacken. Erleichtert öffnen wir die Tür nach draußen. Dort wartet bereits Nadine Richarz auf uns, um uns zu gratulieren. Wir sind erfolgreich entkommen und befinden uns wieder im Bonn des 21. Jahrhunderts.

Obwohl die ganze Sache ziemlich mathelastig war, sind wir uns einig: Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Zugegeben, als Studentin kann man sich dieses Abenteuer nicht allzu oft leisten, denn eine Stunde im Escape-Room ist mit einem Preis zwischen 22,50 Euro und 30 Euro pro Person nicht gerade günstig. Trotzdem lohnt sich dieses besondere Erlebnis, vielleicht als ausgefallenes Geburtstagsgeschenk, oder als kleine Belohnung nach einer anstrengenden Klausurphase. Ein Studentenrabatt ist zudem in Planung. Eins steht fest: Wir kommen wieder! ◄

WOHNEN Ein Projekt bringt Studierende mit Vermietern zusammen, die ihnen günstig ein Zimmer zur Verfügung stellen. Dafür helfen die jungen Leute ihren Vermietern im Alltag.

VON MAIKE WALBROEL

Projekt-Koordinatorin Lilian Brandt (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

Zunächst mag das etwas seltsam klingen: Madita Ridder wohnt mit einer fremden älteren Dame zusammen und zahlt keine Miete, sondern nur die Nebenkosten für ihr Zimmer. Sie hat sich mit ihrer Mitbewohnerin darauf geeinigt, dass sie ihr regelmäßig im Haushalt hilft; zum Beispiel, indem sie putzt. »Ich harke Laub oder bügele auch mal«, erzählt die 19-Jährige, die im Oktober für ihr Studium der katholischen Theologie aus Ostwestfalen nach Bonn gezogen ist. Viele Studierende bekommen die Wohnraumknappheit zu spüren und ziehen wegen der hohen Mietpreise in eine WG oder in eines der Wohnheime. Madita hingegen hat sich bewusst für »Wohnen für Hilfe« entschieden. »In einer Stadt, in der ich noch niemanden kannte, wollte ich nicht alleine wohnen. Mit Fremden in einer WG zu leben, kam für mich auch nicht infrage«, sagt sie.

Es sind ganz verschiedene Gründe, aus denen sich Studierende bei Lilian Brandt, der Koordinatorin des Projekts in Bonn, melden. Die AStA-Mitarbeiterin betreut seit Dezember 2014 »Wohnen für Hilfe« in Bonn. Das Wohnprojekt gibt es bereits in vielen deutschen Städten. Vor allem in den Universitätsstädten verbreitet es sich rasch. »In Köln gibt es ›Wohnen für Hilfe‹ seit elf Jahren«, sagt Brandt. Von den dortigen Vermittlungszahlen ist Bonn noch weit entfernt. »In Köln werden pro Jahr ungefähr 70 bis 80 Studierende vermittelt.« Das mag auch daran liegen, dass sich Brandt ohne Unterstützung der Stadt Bonn alleine um die Organisation von »Wohnen für Hilfe« kümmert. Sie wirbt für das Projekt, ist Ansprechpartnerin für interessierte Vermieter und Studierende und vermittelt diese schließlich. Die Stadt Bonn sei sehr zurückhaltend, da man Probleme mit unseriösen Vermietern befürchte. »Natürlich hört man da immer das Klischee vom alten Mann, bei dem eine junge Studentin einzieht«, sagt Brandt. »Ich kann meine Hand nicht für jeden ins Feuer legen.« Als Koordinatorin besucht sie daher alle potenziellen Vermieter und macht sich ein eigenes Bild von ihnen und ihrem Zuhause.

Bei einem ersten Gespräch lernen sich Vermieter und Studierende kennen. Lilian Brandt achtet bei der Auswahl der Paare auf gemeinsame Interessen und Vorstellungen. Sie hilft auch beim Abschluss des Vertrags. In diesem wird festgehalten, ob für das bereitgestellte Zimmer Kosten anfallen und welche Art von Hilfe vorgesehen ist. Interessierte können auf einem Anmeldebogen angeben, welche Aufgaben sie sich zutrauen oder, ob sie bestimmte Arbeiten ablehnen. »In der Regel einigt man sich auf eine Stunde Arbeit pro bewohntem Quadratmeter«, sagt Brandt. Meistens sind die Vermieter ältere Menschen, die Hilfe bei Einkäufen oder im Garten brauchen. Manche wünschen sich aber auch »nur« Gesellschaft.

»Im Prinzip können sich auch jüngere Leute mit Wohnraum melden, die Hilfe brauchen – wie Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderung«, sagt Brandt. Bisher sei dies in Bonn aber noch die Ausnahme. »Kaum ein Studierender hat vormittags Zeit, ein Kind zu betreuen.«

Bei den Studierenden sei »Wohnen für Hilfe« schon nach kurzer Zeit bekannt gewesen. »Mittlerweile übersteigt die Nachfrage das Angebot. Es dürften gerne noch mehr Vermieter sein«, sagt Brandt. Derzeit sind circa 15 bis 20 Prozent der Vermieter männlich; bei den Studierenden ist das Geschlechterverhältnis ausgewogen.

»Viele Kommilitonen finden es interessant, so zu wohnen«, sagt Madita, »man muss aber auch der Typ dafür sein.« Bei fremden Menschen einzuziehen, die zudem noch deutlich älter sind als man selbst, schreckt einige ab. Außerdem muss man die Wünsche des Mitbewohners berücksichtigen – er oder sie ist schließlich zugleich der Vermieter. Maditas Mitbewohnerin beispielsweise möchte nicht, dass fremde Leute in ihre Wohnung kommen. »Meine Vermieterin hat mir vor meinem Einzug gesagt, dass sie nicht möchte, dass Besuch kommt«, sagt sie. Darauf habe sie sich dann eingestellt und es sei kein Problem für sie.

Beim ersten Treffen sei es hilfreich, wenn Vermieter und Studierende einen Draht zueinander finden. »Wichtig ist, dass die Chemie stimmt«, so Brandt. »Dann kann man auch über alles sprechen.«

Auch nach dem Einzug berät sie die Projekt-Teilnehmer und vermittelt gegebenenfalls bei Konflikten. Studentin Madita ist sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation. »Es war vor allem in den ersten Monaten toll, um in Ruhe in Bonn anzukommen, die Stadt zu erkunden und neue Leute kennenzulernen.« Sie ist sich sicher, dass »von diesem gemeinsamen Wohnen beide Seiten profitieren«. ◄

MEHR DAZU: Mehr Informationen zu »Wohnen für Hilfe« gibt’s online unter wohnenfuerhilfe.info

LEUTE Johannes Fröse fällt auf. Der Bonner Student ist durch seinen außergewöhnlichen Kleidungsstil ein Hingucker. Im Interview spricht er über seinen Spitznamen, Hochzeitsanzüge und sein Selbtsbewusstsein.

INTERVIEW PHILIPP BLANKE

Johannes Fröse ist 24 Jahre alt und studiert Politikwissenschaft. Er ist Mitglied im Kuratorium von Bonn International Model United Nations (BIMUN). Auf Facebook betreibt er gemeinsam mit einem Partner die Seite »Everyday Excellence – Style & Urban Sophistication«. Sein Spitzname lautet »John Frose«. (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

AKUT Ich bin wegen deiner beiden Namen ein wenig verwirrt. Soll ich dich mit John oder Johannes ansprechen?

JOHN Ich stelle mich natürlich in der Regel mit John vor. Das hat immer viel mit Internationalität zu tun. Wenn ich in den USA bin zum Beispiel, dann sage ich halt John.

AKUT Warum der Wechsel?

JOHN Das war eine Zeit, in der ich mehr angefangen habe, soziale Netzwerke zu nutzen und online zu sein. Und da überlegt man sich halt ein Konzept. Das soll jetzt aber nicht wie ein Marketingkonzept klingen.

AKUT Sondern?

JOHN Naja, die Leute nennen mich einfach John. Auch meine Freunde nennen mich so. Es ist ein Spitzname.

AKUT Aber du hast dich Ihnen ja dann auch so vorgestellt.

JOHN Ich würde es nicht machen, wenn es nicht angenommen werden würde. Ich muss damit klarkommen, dass die Leute mich nennen, wie sie mich nennen wollen – solange es sich nicht künstlich anfühlt, hab ich damit kein Problem.

AKUT Du hast nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Verwaltung der Städteregion Aachen geleistet. Wie hat dich das geprägt?

JOHN Ich habe dort eine professionelle Umgebung kennengelernt. Vor allem, wie man an politische Probleme herangeht.

Auch mein Kleidungsstil hat sich dort entwickelt. Denn ich habe mich gefragt: Muss ich jetzt jeden Tag Hemd und Sakko tragen?

AKUT Von da an hast du dich auch mit Mode beschäftigt?

JOHN Genau. Ich habe in einem Umfeld gearbeitet, in dem ich repräsentieren musste. Ich war halt Mitarbeiter der Städteregion Aachen, und habe das entsprechend ernst genommen.

AKUT War das eher eine Anpassung an dein Umfeld, oder deine innere Überzeugung?

JOHN In den ersten drei Monaten war es definitiv Anpassung. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich im Sakko einfach wohler fühle als im Pulli.

AKUT Neben deinem Studium arbeitest du als Verkaufsberater bei Peek & Cloppenburg. Wie berätst du die Leute?

JOHN Das ist etwas, was ich natürlich lernen musste. Ich habe das früher nur für mich gemacht und geschaut, welche Farben oder Schnitte mir gefallen. Jetzt muss ich darauf achten, was meinen Kunden gefällt. Welchen Geschmack haben sie? Und da merkt man, dass Mode nicht das Wichtigste auf der Welt ist.

AKUT Warum?

JOHN Wenn ich einen Kunden habe, der einen Hochzeitsanzug sucht, dann muss es nicht der perfekte Anzug sein. Es muss nur ein Anzug sein, in dem er sich wohlfühlt.

AKUT Gibt es einen guten Geschmack?

JOHN Nein, es gibt nur populären Geschmack – solcher, der Leuten gefällt. Ich habe lediglich einen Geschmack, der mir besser gefällt als anderen.

Ich bin da einfach auch oberflächlich. Ich mag die schönen Dinge im Leben. Für mich ist ein guter Anzug dasselbe wie eine gute Uhr oder ein guter Scotch.

AKUT Würdest du den Charakter einer Person ihrer Oberfläche vorziehen?

JOHN In meinem persönlichen Umfeld definitiv, ja. Ich kann nur nicht verleugnen, dass es bei mir diese Oberflächlichkeit gibt.

AKUT Wann kam dir die Idee zu »Everyday Excellence«?

JOHN Für mich war das schon immer das, was ich haben wollte. Es waren zwei Gegebenheiten. Ich war auf einem Wochenendseminar während meines FSJ. Es war auf dem Land und ziemlich langweilig. Ich habe dann ein Outfit zusammengestellt und ein Foto von mir gemacht. Und das ist eine Momentaufnahme gewesen, die für mich das Gefühl von »Everyday Excellence« verkörpert hat: aus den Umständen immer das Beste rausholen.

AKUT Das heißt konkret?

JOHN Ich möchte immer das Gefühl haben, jederzeit rausgehen zu können und alles machen zu können. In die Oper gehen, in eine Kunstausstellung, oder einen Kaffee trinken. Einfach etwas breiter zu leben.

AKUT Ist deine Facebookseite dann ein Appell, sich mehr für Mode und Drinks zu interessieren? In diesem Sinne dann breiter zu denken?

JOHN So philosophisch würde ich das jetzt nicht sehen. Es geht um Mode, Design und Lifestyle. Das sind interessante Sachen, aber nichts Weltbewegendes. Es geht mir ums Inspirieren, weniger ums Appellieren. Wem es gefällt, dem gefällt es.

AKUT Wann gab es den zweiten Moment?

JOHN Ich war in Berlin und bin am Potsdamer Platz spontan in die Bar des Hotels The Ritz-Carlton gegangen. Da hat sich dann mein Interesse für Barkultur entwickelt.

AKUT Was fasziniert dich an einer Hotelbar?

JOHN Die Atmosphäre vor allem. Ich fühle mich dort durch dieses Kommen und Gehen von Menschen sehr inspiriert.

Johannes Fröse: »Ich möchte immer das Gefühl haben, jederzeit rausgehen zu können und alles machen zu können.« (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

AKUT Du bist in deinem ersten Semester zu BIMUN gegangen. Was hat dich dort hingezogen?

JOHN Da waren einfach gute und überzeugende Leute. Diese institutionelle Organisation mit einem Vorstand, und die damit verbundene Verantwortung.

AKUT Wie hast du dich dort engagiert?

JOHN Hauptsächlich in der Medienarbeit. Ich mag das einfach, weil ich gerne viel rede.

AKUT Was machst du heute dort?

JOHN Ich bin für drei Jahre ins Kuratorium gewählt worden und dort für die PR-Beratung zuständig.

AKUT Woher kommt dein Interesse für Politik?

JOHN Einmal das FSJ und zwei Bücher. 1984 von George Orwell, und eine wenig akademische Zitatesammlung von Marx, die ich während meiner Beschäftigung mit der DDR gelesen habe. Das war in der achten Klasse.

AKUT Warum hast du dich schlussendlich für ein Politikstudium entschieden?

JOHN Ich habe auch überlegt, ein duales Studium in der Verwaltung zu machen, was karrieretechnisch wohl am sinnvollsten gewesen wäre – aber das war mir relativ egal. Es wäre mir zu trocken gewesen.

AKUT Wie gehst du mit Erwartungen um, die andere an dich stellen?

JOHN Also grundsätzlich mache ich nur das, was mir gefällt. Ich tue etwas nicht, weil ich damit Geld verdienen kann, oder es für meine Karriere gut ist. Jeder erfüllt natürlich gerne Erwartungen, aber man kann es halt nicht. Ich bin einfach davon überzeugt, dass mein Studium, BIMUN, und die Facebookseite mich weiterbringen. Und ja, ich habe auch Zukunftsangst. Jeder der behauptet es nicht zu haben ist verblendet oder lügt.

AKUT Bist du selbstbewusst?

JOHN Im Sinne der Reflexion über mich selbst: Ja. Im Sinne von Selbstsicherheit: Nicht unbedingt. Jemand, der sehr selbstsicher auftritt, der handelt dann, ohne Zweifel daran zu haben. Und die habe ich definitiv. Klar, es braucht auch Selbstsicherheit, um meine Outfits zu kombinieren und zu tragen. Aber Selbstbewusstsein klingt immer so kritikresistent. Das bin ich nicht.

AKUT Wie fühlt sich das an, wenn dir jemand sagt, dass er dich nicht mag?

JOHN Ich finde das erstmal amüsant, weil man damit rechnen muss, und weil man es kennt. Bei einer Konferenz habe ich das mal erlebt. Am letzten Tag sagte mir die Person: »Eh, du bist schon so ein ziemlich arrogantes Arschloch, ne? Und ich bin auch nicht die einzige, die so denkt.«

AKUT Und was hast du dann gesagt?

JOHN Ich war erstmal überrascht, denn sie hat es dann ja lange zurückhalten können. Ich hab ihr dann gesagt, sie sei nicht die erste. Und klar, da berührt es einen. Ich bin nicht eiskalt und auch nur ein Mensch. Aber davon lasse ich mich ja nicht abhalten.

AKUT Wieso gibst du nicht nach und passt dich an?

JOHN Weil mich mein Stil selber antreibt und ich es selber für mich brauche. Ich denke, dass ich nicht wirklich jemanden mit dem Tragen eines Sakkos verletze. Es ist doch vollkommen egal, was Leute tragen. Es geht nicht um den Klimawandel oder Syrien. Die Person, die mich da dumm anguckt, mit der habe ich ja nichts zu tun. Also, wo habe ich sie verletzt oder ihre Freiheit eingeschränkt?

AKUT Was ist dein Ausgleich für diese Ablehnungen?

JOHN Der Ausgleich ist der Ausgleich. Wenn ich mich abends auf einen Drink hinsetze, ist das für mich der Ausgleich. Ich fühle mich gut damit. ◄

BETRIFFT: BA Alle Studierenden werden früher oder später mit ihr konfrontiert. Dass man dabei eine besondere Beziehung zur eigenen Bachelorarbeit aufbaut, wird einem jedoch erst klar, wenn man sich von ihr verabschieden muss.

VON CHARLOTTE KÜMPEL

Sooo viel Wissen: Arbeiten im Prüfungsbüro der Philosophischen Fakultät (Foto: Alexander Grantl / AKUT)

ich mache Schluss mit dir. Nach gerade einmal drei Monaten. Wir hatten unsere Zeit, doch jetzt reicht es. Man sagt doch immer: Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören. Tja, das mit uns war nicht immer schön. Zugegeben, es lag sehr oft an mir. Vielleicht habe ich dich das ein oder andere Mal enttäuscht, dich ab und zu links liegen gelassen, war sogar eventuell auch mal kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Aber sag bloß nicht, du hättest meinen Unmut nicht verdient! »Eine etwas längere Hausarbeit«, so nannten die Dozenten dich. Doch du warst viel mehr als das, hast mir viel mehr abverlangt. Ich habe dich völlig unterschätzt.

Dank dir waren meine sozialen Kontakte in den letzten paar Wochen fast nur auf WhatsApp-Gruppen, MensaDates mit Leidensgenossen und das Personal der Bibliothek beschränkt. Während viele andere ihre vorlesungsfreie Zeit genutzt haben, um ganz Europa zu erkunden, war meine weiteste Reise die geglückte Fernleihe. Dank dir habe ich außerdem etwas zugelegt, denn ich habe mich selten so schlecht ernährt. Schließlich musste jede fertige Seite mit einem Schokoriegel belohnt werden. Oder auch mal mit zwei. Dank dir bin ich obendrein nur ein weiteres Opfer der Bologna-Reform. Im Prinzip bist du gar nicht mal so viel wert, wie du tust, denn gerade in den Geisteswissenschaften macht erst ein Master-Abschluss wirklich etwas her. Du bist doch nur eine von vielen Bachelor-

arbeiten da draußen.

Aber eigentlich darf ich mich nicht beschweren. Immerhin wusste ich, worauf ich mich einlasse.

Das Schlimmste ist aber, dass du gerade einmal zwölf Leistungspunkte wert bist. Zwölf! Du zählst also nur genauso viel wie eine Prüfung in meinem Begleitfach. Wofür also der ganze Aufwand, all die Mühe? Du wirst dich eh nicht sonderlich auf meine Abschlussnote auswirken, und einen Masterplatz habe ich doch auch schon.

Doch, liebe Bachelorarbeit, das mit uns war nicht nur schlecht. Es war eine besondere Form der Hassliebe. Nicht einmal die Hausarbeit, mit der ich nebenbei noch was am Laufen hatte, konnte einen Keil zwischen uns treiben. Irgendwo muss ich dir nämlich auch danken.

Denn dank dir habe ich eine neue Lieblingsserie, mit deren Folgen ich mich jeden Abend nach getaner Arbeit an dir belohnt habe. Naja, manchmal sogar mit zwei Folgen, ohne vorher an dir rumgewerkelt zu haben. Ein Hoch auf die Prokrastination! Dank dir hatte ich in den letzten Wochen außerdem eine verdammt gute Ausrede, wenn ich einfach mal keine Lust hatte, freitagabends rauszugehen. Um ehrlich zu sein, hat es mir sogar ab und zu Spaß gemacht, dich zu schreiben, weil du thematisch eigentlich ganz schön interessant warst.

Jetzt sind wir jedoch am Ende angekommen, du und ich. Ich habe dich nun abgegeben, in dreifacher Ausführung, und in der Hoffnung einfach nur bestanden zu haben. Denn ein zweites Mal möchte ich mir das mit dir nicht antun. Um ehrlich zu sein, bin ich verdammt froh, dass ich dich endlich los bin. Manchmal soll es wohl einfach nicht sein. Dabei lag es nicht an dir, sondern an mir. Ich muss weiterziehen. In nicht allzu langer Zeit wärst du sowieso durch die Masterarbeit ersetzt worden. Deshalb musste es so kommen. Und natürlich wegen der Abgabefrist.

Doch jetzt mal ehrlich: Alles in Allem war es eigentlich gar nicht so schlimm. Diese Erfahrung machen viele. Und alle kommen drüber hinweg! Also auch du und ich, liebe Bachelorarbeit. Mach’s gut! ◄

Welche Beziehung hast du zu deiner Bachelorarbeit? Erzähle uns deine Geschichte auf unserer Facebook-Seite oder bei Twitter!

HOCHSCHULZUGANG Immer mehr Schulen in Deutschland bieten ihren Schülern als Alternative zum Abitur das International Baccalaureate als Schulabschluss an. Kein Schüler rechnet jedoch mit den Steinen, die ihm damit an deutschen Unis in den Weg gelegt werden.

VON MAX DIETRICH

Schön warm (Foto: Linnéa Nöth / AKUT)

Zur Erklärung: Das International Baccalaureate Diploma, kurz IB, ist ein allgemeinbildender Schulabschluss, der, soweit so offensichtlich, weltweit angeboten wird. Der besondere Reiz ist dabei, dass jeder Schüler nach den gleichen Kurrikula unterrichtet wird und die gleichen Prüfungen schreibt, die dann anonym und schulunabhängig korrigiert werden. So ist das IB transparenter und vergleichbarer als viele nationale Schulsysteme, weshalb es von den Universitäten vieler Länder umstandslos anerkannt wird.

Die nennenswerte Ausnahme ist Deutschland: Das IB wird hierzulande als gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung anerkannt, zumindest solange bestimmte Fächerkombinationen eingehalten werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich, wie mit dem Abitur, direkt bei jeder Universität bewerben kann. Stattdessen führt der Weg in der Regel über die Zeugnisanerkennungsstellen der Bundesländer. Da diese ihre Zulassungen jedoch auf ihr eigenes Bundesland beschränken, muss der Prozess für jedes Bundesland einzeln durchlaufen werden. Wenn dann noch die teils hohen Bearbeitungsgebühren und unklaren Zuständigkeiten dazu kommen, ist die Frustration perfekt.

Obwohl umständlich und zeitraubend, ist das jedoch nicht einmal die Hauptproblematik: Diese liegt in der erzwungenen Notenumrechnung bei der Zulassung, die das IB systematisch herabmindert. Mit der Anerkennung wird die erreichte Gesamtpunktzahl des IB in eine Abiturnote umgerechnet, über die das restliche Anmeldungsverfahren läuft. Das Umrechnungsverfahren, das von der Kultusministerkonferenz beschlossen wurde, wertet jedoch die Leistungen der IB-Schüler erheblich ab. Sie ignoriert die Bestnoten von 45 bis 42 Punkten, und setzt sie insgesamt einer 1,0 gleich, womit außergewöhnliche Ergebnisse wie 45 Punkte, die nur 0,3 Prozent der Absolventen erreichen, einfach nicht gewürdigt werden. Um die völlig unterschiedlichen Notenskalen gleichzusetzen, entstehen bei der Umrechnung zudem Notensprünge: Eine 1,2 etwa ist rechnerisch gar nicht möglich. Dass so ein »Umrechnungszuschlag« von 0,1 bei Bewerbungen für NC-Studiengänge fatal sein kann, ist jedem klar.

Dieses Vorgehen wäre verständlich, wenn sehr gute Ergebnisse im IB häufiger erzielt würden als im Abitur. Jedoch ist das Gegenteil der Fall. Die Durchschnittsnote in Nordrhein-Westfalen lag 2014 bei 2,5, der umgerechnete Durchschnitt im IB jedoch bei 2,9 oder 30,1 Punkten. Alle Bundesländer haben bessere Durchschnittsnoten als das IB. Noch deutlicher wird es bei den Absolventen mit Noten zwischen 1,0 und 1,5. In NRW schafften dies 9,3 Prozent der Abiturienten, andere Bundesländer liegen deutlich höher. Im IB erreichten den äquivalenten Notenbereich nur etwa 4,7 Prozent der Absolventen.

Zwei so gänzlich unterschiedliche Schulabschlüsse zu vergleichen ist schwierig und erfordert weit mehr Detail als hier möglich ist. Es steht aber außer Frage, dass Abitur und IB zumindest gleichwertig sind. Wie kann es dann also sein, dass IB-Schüler nur aufgrund der Tatsache, dass sie einen etwas anderen Bildungsweg gewählt haben, im Zulassungsverfahren der Unis kategorisch benachteiligt werden?

Es gibt kein simples Patentrezept, mit dem sich das Problem aus der Welt schaffen ließe. Die bisherige Strategie der Angleichung auf Biegen und Brechen jedoch kann und wird auf Dauer nicht die Lösung sein. ◄

RUBRIK BEKANNTE ABSOLVENTEN Wenn es im Fernsehen um Wissenschaft geht, ist Harald Lesch nicht weit. Am Telefon erklärt der Astrophysiker und Fernsehmoderator, warum Physik ohne Philosophie nicht funktioniert und was wir mit Außerirdischen gemeinsam haben.

INTERVIEW ALEXANDER GRANTL

Harald Lesch beim Dreh des Vorspanns von »Leschs Kosmos« in München (Foto: ZDF / Jens Hartmann)

AKUT Wie war Ihre Studienzeit in Bonn?

LESCH Am Anfang war ich ein bisschen geschockt. Die Uni Bonn war doch deutlich größer als die Uni Gießen, wo ich davor ein Physikstudium begonnen hatte. Die Physik in Gießen hatte eine familiäre, friedliche Atmosphäre, während die in Bonn schon ein echter Brummer war. Und die Vorlesungen waren immer sehr voll – das war mir erst mal alles nicht so geheuer. Aber das wurde immer besser. Nach dem ersten Semester war das Heimweh weg und ich wusste, diese Uni ist ein super Laden.

Und das Rheinland ist zum Studieren einfach die angenehmste Region in Deutschland. Ich bin Oberhesse und dieses rheinländische »Auf einen Zugehen« habe ich sonst nirgendwo in Deutschland erlebt. Wie der Moment, wenn man in der Kneipe steht und einer fragt: »Isch hab disch hier noch nie jesehen, wat machst’n du?« Oder, wenn man neu eingezogen ist, und die Vermieterin gleich mit einem Kaffe vorbeischaut: »Sie haben doch noch sischerlich keinen Kaffee jekocht, isch hab Ihnen da mal wat mitjebracht.« Dabei ist sie eigentlich neugierig und will nur wissen, wer man so ist. Das ist für einen Neuankömmling natürlich wunderbar und hat das Studieren in Bonn unglaublich schön gemacht.

AKUT Und Sie haben während Ihres Studiums Kabarett gespielt.

LESCH Ja, an der Volkshochschule in Siegburg. Das Kabarett ist für mich eine höchst moralische Institution, das ist keine Comedy. Alle, die politisches oder literarisches Kabarett machen, wollen der Welt tatsächlich etwas sagen. Entweder zeigen sie nur auf einen Missstand, oder sie sagen gleich, wie es richtig laufen müsste. Das ist also ein höchst normativer Humor – und ich glaube, dass ich das auch bei mir im Fernsehen durchziehe.

Und ich bin das, was man Rampensau nennt. Sie können mich vor ein paar hundert oder tausend Leute stellen – da bekomme ich kein Lampenfieber. Die Fähigkeit, mich auf eine Bühne zu stellen und vor Fremden frei zu sprechen, habe ich erst beim Theaterspielen entwickelt. Daher kann ich allen, die mal als Professor oder Professorin an die Uni wollen, nur raten: Macht vorher ein paar Theaterkurse, spielt Kabarett, stellt fest, ob ihr es aushaltet, von allen angeguckt zu werden. Das ist inhaltlich und methodisch eine echt wichtige und auch vergnügliche Betätigung neben all diesem abstrakten, intellektuellen Zeug.

Harald Lesch ist Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und lehrt Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Seit 2008 moderiert er das Wissenschaftsmagazin »Leschs Kosmos« im ZDF. Von 1981 bis 1984 studierte er an der Uni Bonn, wo er sich 1994 habilitierte.

AKUT Wenn man Ihren Lebenslauf ansieht, sah das zunächst nach einer ehrenhaften akademischen Karriere aus. Wie kam da auf einmal das Fernsehen rein?

LESCH Eigentlich sollte ein Kollege vom Max-Planck-Institut Garching dem Bayerischen Rundfunk was über die Pioneer-Sonden erzählen, die damals aus dem Sonnensystem verschwanden. Die Sonden hatten Informationen über die Erde an Bord, falls sie mal von Außerirdischen gefunden werden sollten. Aber der Kollege wollte sich nicht blamieren und schickte den BR zu mir – ich hatte mich in Bonn mit einer öffentlichen Antrittsvorlesung zum Thema »Sind wir allein im Universum?« habilitiert. Dann haben die vom BR mir was in die Hand gedrückt und gesagt, das soll ich mal erklären. Das habe ich auch, nur zwischendrin habe ich mal gesagt »Was das hier ist, weiß ich aber auch nicht so genau.« Ich dachte natürlich, dass die das schneiden. Haben sie aber nicht. Das heißt, die erste Sendung mit mir im BR war eine, wo ich mich vor die Kamera gestellt habe und sagte »Was das hier ist, weiß ich aber auch nicht so genau.« Das fanden die Zuschauer offenbar so schön, dass der BR gefragt hat, ob ich nicht eine Astronomiesendung bei ihnen machen wolle.

AKUT Sie lehren außerdem Naturphilosophie und versuchen meistens, Naturwissenschaften in den großen Zusammenhang zu stellen. Funktionieren Naturwissenschaften überhaupt ohne Philosophie?

LESCH Ich glaube das nicht, viele meiner Kollegen sehen das aber wahrscheinlich anders. Ich weise aber darauf hin, dass wir in der Physik sehr viele philosophische Begriffe und Methoden verwenden. Wir thematisieren das nicht mehr, weil es so selbstverständlich geworden ist. Aber die Physik war lange Zeit nur experimentelle Philosophie und ist erst später zu einer selbstständigen Wissenschaft geworden. Vielen meiner Kollegen ist es egal, was jetzt die ontologische Struktur der Welt ist. Die machen ihre Messungen, messen so genau, wie es nur geht. Für mich sind viele Physiker Physikalisten, Scientisten, die nur glauben, was sie messen und dass das alles ist. Aber es gibt eben auch Fragen, die aus den Naturwissenschaften herausführen: Was war der Anfang von allem? Was war vor dem Urknall? Die grundlegenden Fragen, die wir Menschen stellen, lassen sich durch die empirischen Wissenschaften ja gar nicht beantworten. Wenn ein Mensch nach der Welt fragt, fragt er aus subjektiven Gründen, wie Hoffnung, Visionen und Zielen. Das sind Begriffe, die naturwissenschaftlich gar nicht messbar sind.

AKUT Muss sich das Wechselspiel zwischen Naturwissenschaften und Philosophie auch im akademischen Alltag stärker widerspiegeln?

LESCH Ich habe eine Zeit lang in Toronto gearbeitet – da gibt es ein erstes Orientierungsjahr an der Uni. In diesem Jahr werden die großen Themen besprochen: die Geschichte der Natur, die Geschichte Kanadas, die Geschichte der europäischen und der abendländischen Kultur und so weiter. Das tut den Studenten unglaublich gut. Und nach diesem Jahr der Orientierung fangen sie dann mit ihren Fächern an. Ich fände es super, wenn man im Rahmen der Bologniarisierung der Universitäten bei uns mal an so etwas gedacht hätte. Ein Studium generale am Anfang, in dem man zum Beispiel etwas über wissenschaftliches Arbeiten, den eigenen Kulturkreis, über das Recht und die Verfassung lernt. Und natürlich auch etwas über die Natur, vielleicht auch die Philosophie. Ein erstes Jahr ohne Prüfungen, in dem man sich einfach bildet und sich erst danach spezialisiert. So ein Orientierungsjahr könnte helfen, aus Schülern Studenten zu machen.

AKUT Wenn man so viel weiß wie Sie, fühlt man sich dann auch verpflichtet, sein Wissen weiterzugeben?

LESCH Dass ich gerne über Wissenschaft schwadroniere, hat viel damit zu tun, dass ich in meiner Familie der erste Akademiker war. Ich bin also immer gefragt worden: »Jung, was machst du eigentlich?« Auch deshalb bin ich der klassische Bierdeckel-Erklärer geworden. Ich versuche alles so einfach und wirklichkeitsnah zu erklären, wie es nur irgendwie geht. Und ich verspüre schon so etwas wie eine Bringschuld. Ich bin Jahrgang 1960, das heißt, durch die BAföG-Reform in den Siebzigern ist es mir überhaupt möglich geworden, zu studieren. Dieser Möglichkeit, die der Staat mir eröffnet hat, verdanke ich meine Karriere. Aber ich spüre keine schmerzhafte Verpflichtung, sondern eine, die mir Freude macht, sozusagen eine positive Rückkopplung.

Zu 50 % heißt die Sendung wie sein Nachname (Foto: ZDF / Jens Hartmann)

AKUT Sie sagen, der Mensch ist nicht ganz allein im Universum. Wann werden wir erstmals außerirdisches Leben nachweisen können?

LESCH Uff, da muss ich mich etwas aus dem Fenster lehnen. Also die Möglichkeiten, extrasolare Planetensysteme zu beobachten, also Planetensysteme um andere Sterne rum, werden immer besser. Und wenn ich sehe, wie wir uns langsam an erdähnliche Planeten heranbeobachten, würde ich sagen, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen Planeten entdecken, in dessen Atmosphäre Sauerstoff ist. Und dann muss man sich fragen, wie der Sauerstoff dahin kam. Denn: Würden Sie jetzt die Photosynthese auf der Erde abstellen, wäre unser Sauerstoff bald weg. Die Menge des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre würde schnell geringer, weil er zur Oxidation verwendet wird und verschwindet. Entdecken wir auf einem Planeten also Sauerstoff, muss es einen Prozess geben, der ihn nachliefert. Also innerhalb der nächsten zehn Jahre finden wir einen indirekten Beweis, dass wir nicht alleine im Universum sind – schätze ich. Indirekt, weil wir nur über die Gase in der Atmosphäre feststellen können, ob auf einem Planeten Leben ist. Außer es gibt tatsächlich einen Planeten, auf dem sich eine intelligente, kommunikationsbereite Zivilisation durch irgendwelche Funksignale bemerkbar macht. Und das halte ich eher für unwahrscheinlich.

AKUT Unter außerirdischem Leben stellen Sie sich wahrscheinlich was anderes vor als Hollywood.

LESCH Als Wissenschaftler halte ich mich an den Satz, dass Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gelten. Und Tintenfische bauen keine Raketen. Die können nichtmal einen Lötkolben halten. Wenn wir heute nach Leben suchen, suchen wir natürlich nach Leben, das uns ähnlich ist. Wir sind Kohlenwasserstoffmoleküle. Das wird bei den anderen wohl genauso sein, da außer Silizium kaum ein Element so Ketten bilden kann wie Kohlenstoff. Silizium kann das auch nur bei sehr niedrigen Temperaturen. Auf einem Planeten mit einer Methan-Atmosphäre könnte man sich zwar auch irgendwelche Lebensformen vorstellen – aber: Solche chemischen Netzwerke sind für uns nur ganz schwer zu entdecken.

AKUT Wir erleben in Deutschland gerade, dass Journalisten einem großen Legitimationsdruck ausgesetzt sind, auch angefeindet werden. Wo steht die Wissenschaft heute in dieser Gesellschaft?

LESCH Einerseits gibt es an den Naturwissenschaften ein unglaublich hohes Interesse. Eine Sendung über Schwarze Löcher, Dunkle Energie oder Dunkle Materie hat viele Zuschauer – und zwar viel mehr als eine über Klimawandel oder die Energiewende.

Das heißt: Je konkreter naturwissenschaftliche Erkenntnisse unser alltägliches Leben betreffen, umso größer wird die Skepsis den Naturwissenschaften gegenüber. Es gibt jede Menge Klimawandelskeptiker, aber es gibt keine Gravitationswellenskeptiker. Die Gravitationswellen wurden ja neulich entdeckt, man hat mit wahnsinniger Präzision in 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung zwei verschmelzende Schwarze Löcher aufgespürt. Das muss man sich mal überlegen. Die Begeisterung in den Medien war riesig – doch: Die gleiche Wissenschaft, nämlich die Physik, untersucht auch den Klimawandel. Das läuft zwar unter dem Stichwort Klimaforschung/Meteorologie – aber die Prinzipien und Methoden sind physikalisch! Nur die Ergebnisse, die diese Forschung hervorbringt, die werden plötzlich ganz kontrovers diskutiert. Warum? Weil diese Ergebnisse von uns fordern, dass wir unseren Lebensstil ändern. Und da beginnt die Skepsis.

Auf der einen Seite billigt man den Naturwissenschaften in ihrer Grundlagenforschungsfunktion eine unheimliche Kompetenz zu. Aber nur, solange es unsere Handlungsebene nicht betrifft. In dem Moment aber, wo die Forschung zu sehr in unseren Alltag vordringt, gibt es Kritik. Da herrscht die wirre Vorstellung, dass man Naturgesetze so behandeln, so diskutieren kann wie Gesetze, die von Menschen oder Göttern geschrieben wurden. Das halte ich für ein ganz schlimmes Missverständnis. Ich wundere mich immer wieder, welche unvernünftigen Entscheidungen in politischen Räumen getroffen werden, die in der Öffentlichkeit dann auch noch befürwortet werden.

AKUT Trägt die Wissenschaft auch Schuld daran?

LESCH Das rechne ich auf der wissenschaftlichen Seite der zunehmenden Spezialisierung zu. Wir produzieren immer mehr Spezialisten, die so spezialisiert sind, dass sie sich mit anderen Spezialisten gar nicht mehr verstehen. Gleichzeitig haben immer weniger Leute einen generellen Blick über die Wissenschaftslandschaft. Wir müssen häufiger fragen: Wenn man eine Grundlagenkenntnis in Technologie verwandelt und das dann in der Wirklichkeit einsetzt – was heißt das für uns, für den Kontinent, für die Welt? Die Gesellschaft kann es sich eigentlich gar nicht leisten, uns die Grundlagenforschung zu finanzieren, ohne uns immer wieder auszufragen: Was bedeuten eure Ergebnisse? Ihr dürft nicht nur Ergebnisse produzieren! Ihr müsst auch sagen, was sie bedeuten. Wir müssen erklären, welche Risiken und Handlungsoptionen sich daraus ergeben. Wir müssen als Gesellschaft beginnen, bei Technologien offen über Risiken zu sprechen, nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. ◄

Du bist ein Gravitationswellenskeptiker? Diskutiere auf unserer Facebook-Seite oder bei Twitter!

FLÜCHTLINGE Erst gab es nur ein Banner für »Weltoffenheit und Toleranz«, nun hat die Uni Bonn ein Förderprogramm für studieninteressierte Flüchtlinge gestartet. Auch der AStA versucht mithilfe einer speziellen Sprechstunde zu vermitteln.

VON JULIANE SPRICK

Sie sind geflüchtet vor Krieg, Unterdrückung und Armut. Millionenfach haben sich Menschen, vor allem aus Vorderasien und Afrika, in den letzten Jahren auf den Weg nach Europa gemacht. Viele von ihnen erhoffen sich hier ein besseres Leben. Es sind Menschen aus allen Bildungs- und Gesellschaftsschichten: engagierte Oppositionspolitiker, Ärzte, Lehrer, ebenso wie Männer und Frauen ohne jeglichen Schulabschluss. Es sind vor allem aber viele junge Menschen, die im Moment nach Deutschland kommen. Unter ihnen finden sich natürlich auch einige, die in ihren Heimatländern bereits studiert haben oder gerade frisch ihren Schulabschluss in der Tasche hatten. Sie wünschen sich, ihre Ausbildung an der Uni fortzusetzen, um anschließend ins Berufsleben zu starten.

Doch wie kommt man als Geflüchteter an die Uni? Welche Voraussetzungen müssen für die (Wieder-)Aufnahme eines Studiums erfüllt sein? Wie relevant ist der Asyl-Status in dieser Frage? Was ist mit der Sprachbarriere? Fragen über Fragen wirft dieses Thema auf. Es ist möglich, für Flüchtlinge, an einer deutschen Universität zu studieren. Doch der Weg ist lang und steinig. Denn erst langsam beginnen sich auch die Universitäten mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Mit dem aktuellen Sommersemester ist jetzt ein spezielles Programm unter dem Namen »Förderung der Integration in das Studium« gestartet. »Mit dem FdIS wollen wir Flüchtlingen den Einstieg in das Studium erleichtern«, so Prof. Dr. Michael Hoch, Rektor der Universität am Rande der Ringvorlesung »Migration als Herausforderung und Chance«. Das FdIS bietet an einem Studium interessierten Flüchtlingen eine Art sechsmonatiges Vorkursprogramm, inklusive eines Aufbausprachkurses in Deutsch ab Stufe B1. Mitte März hatten sich bereits die ersten 15 Interessenten gefunden. Die Teilnahme an dem Projekt garantiert allerdings niemandem einen späteren Studienplatz, wie es auf der Internetseite der Uni heißt. »Es sollen keine Sonderregeln geschaffen werden«, erklärte der Rektor auf Nachfrage.

Grundsätzlich gilt: Für ein Studium kann sich jeder bewerben, dessen Status anerkannt ist, also dessen Asyl-Antrag genehmigt, dessen Antrag in Bearbeitung ist oder wer offiziell geduldet wird. Anschließend hat man die gleiche Chance auf einen Platz wie andere internationale Bewerber. Ihnen stehen per Gesetz fünf Prozent der Studienplätze zu. Die Quote bestimmt das Land Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen natürlich eine Hochschulzugangsberechtigung und eine nachgewiesene Kenntnis der deutschen Sprache auf B1-Niveau.

An all diese Nachweise zu kommen, all die notwendigen Stellen anzufragen und Anträge auszufüllen ist jedoch gar nicht so leicht. Jeder von uns, der beispielsweise schon mal einen BAföG-Antrag ausgefüllt oder das Bewerbungsprozedere für ein ERASMUS-Semester durchgestanden hat, weiß, wie verwirrend und kompliziert solche Formularberge sein können. Das dachten sich letzten Herbst auch Lisa Kugele und ihre drei Mitstreiter, als sie die Idee für die »StartStudy«-Sprechstunde hatten, die der AStA nun seit etwa zwei Monaten anbietet. Lisa Kugele erklärte das Konzept folgendermaßen: »Unsere Arbeit ist es hauptsächlich, den Stand der Dinge festzustellen. Wo liegen die Probleme? Wie können wir den Leuten helfen? Wir kennen die entsprechenden Beratungsstellen, Ämter und Einrichtungen und haben die Möglichkeit sie so gezielt an die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln.«

Die Sprechstunde ist in der Kooperation mit der Hochschulgruppe »Initiative für Flüchtlinge«, entstanden. Die IfF gründete sich bereits im Sommer 2015. Sie organisiert Ausflüge, veranstaltet Grillfeste und Filmabende. »Unser Ziel ist es, die Leute in unserem Alter aus den Heimen rauszuholen«, erläuterte Lisa Kugele die Motivation der Initiative, die sie selbst ins Leben gerufen hat.

Die Sprechstunde ist daher ein weiterer logischer Schritt. Sie findet an drei Nachmittagen pro Woche in den Räumen des AStA in der Nassestraße statt. Wenn möglich, erfolgt die Beratung dreisprachig, auf Deutsch, Englisch oder Arabisch. »Arabisch ist neben Englisch die Sprache, auf der wir mit den Besuchern unserer Sprechstunde am ehesten kommunizieren können«, beschreibt die Masterstudentin der Politikwissenschaft die Arbeit in der Sprechstunde weiter. »Es sind übrigens gar nicht unbedingt die typischen Berufe, die immer in den Medien herumgeistern. Nicht alle, die zu uns kommen, wollen Ärzte oder Juristen werden. Es ist sehr gemischt. Viele wollen später gerne als Lehrer arbeiten. Am häufigsten ist aber der Wunsch, überhaupt die Möglichkeit bekommen zu studieren.«

Trotz ihrer kurzen Laufzeit wird die Sprechstunde gut angenommen: »Mal kommen mehr, mal weniger – das ist tagesabhängig.« Dass aber niemand käme, passiere eher selten. Im Übrigen kämen nicht unbedingt nur Studieninteressierte. Viele kommen zusammen mit ihrer Familie oder Bekannten und bitten auch häufig um Hilfe bei allgemeineren Problemen, bei der Suche einer Wohnung oder bei Behördengängen. Sogar von der Universitätsleitung bekommt das »StartStudy«-Projekt Zuspruch: »Wir unterstützen die Initiative mit ihrer Sprechstunde«, beantwortete Rektor Hoch die Frage, ob auch die Univerwaltung selbst nun ihr Beratungsangebot erweitern will. »Hab ich noch nie gehört, den Satz«, reagierte Lisa Kugele etwas überrascht auf diese Äußerung. Sie würde sich aber durchaus darüber freuen. Generell sei es ihr ein Dorn im Auge, dass den Flüchtlingen viele unnötige bürokratische Steine in den Weg gelegt würden: »Es gibt in Nordrhein-Westfalen kein einziges staatliches Studienkolleg, an dem man auch nach seiner Schulzeit sein Abitur nachholen oder die alternative Feststellungsprüfung ablegen kann«, ärgert sie sich. Dennoch können wir bestimmt schon bald den ein oder anderen Flüchtling mehr unter uns Studierenden finden. Ob das Integrations-Projekt der Uni aufgeht und ob die Sprechstunde potentiellen Studieninteressierten unter den Flüchtlingen erfolgreich helfen kann, den Behördendschungel auf dem Weg bis zum Studienplatz zu durchstehen, wird sich mit der Zeit zeigen. Vielleicht hat es sogar der ein oder andere schon geschafft. Genau weiß das allerdings niemand. »Wir erfassen nicht, ob Studienbewerber Flüchtlinge sind«, lautet dazu die Erklärung des Pressesprechers der Universität, Dr. Andreas Archut. ◄