Die Leiden des Magisters K.

Nach dem abgeschlossenen Magisterstudium promovieren – eigentlich kein Problem. Dumm nur, wenn die Bürokratie und die Bologna-Reform dazwischenfunken.

Donnerstag, 12.7.2012:

Ich erhalte mein Magisterprüfungszeugnis. Da ich promovieren will, bleibe ich eingeschrieben.

Wintersemester 2012/13:

Ich einige mich mit Herrn Professor Dr. B. auf ein Thema für meine Dissertation, erarbeite eine Gliederung derselben und beginne mit den Recherchen.

Donnerstag, 14.2.2013:

Ich überweise den Sozialbeitrag für das Sommersemester 2013. Nichts deutet auf irgendeine Abweichung vom altgewohnten Prozedere hin.

März 2013:

Ich warte auf die üblichen Unterlagen (Studentenausweis etc.) für das Sommersemester.

Dienstag, 26.3.2013:

Die Unterlagen sind noch nicht angekommen. Voll Misstrauen gegen die Post suche ich das Studentensekretariat auf, um nachzufragen. Man teilt mir mit, dass die Magisterstudiengänge ausgelaufen sind und ich daher vor der Wahl stehe, mich exmatrikulieren zu lassen (und mein Geld zurückzuerhalten) ODER mich in Evangelische Theologie umschreiben zu lassen, das letzte Fach, in dem es den Magisterstudiengang noch gibt. Tue ich keins von beidem, werde ich am 1. April (offizieller Semesterbeginn) automatisch exmatrikuliert, erhalte aber den Sozialbeitrag NICHT zurück (bis auf den Anteil für das Semesterticket, auf Antrag beim AStA). Dies wäre auch (ohne Vorwarnung!) geschehen, wenn ich mich nicht bzw. erst nach dem 1. April erkundigt hätte. Da ich als katholische Karteileiche das Ansinnen, mich – und sei es nur pro forma – für Evangelische Theologie einzuschreiben merkwürdig finde, erbitte ich Bedenkzeit.

Mittwoch, 27.3.2013:

Ich bin wieder im Studentensekretariat und teile meinen Wunsch mit, in Evangelische Theologie umgeschrieben zu werden. Da die normale Einschreibefrist längst verstrichen ist, kostet mich dies fünf Euro Verspätungsgebühr. Man schickt mich zum Bezahlen zur Universitätskasse. Die Universitätskasse schickt mich zurück ins Studentensekretariat, um ichweißnichtmehrwasfüreinformular zu holen. Ich gehe ins Studentensekretariat, hole ichweißnichtmehrwasfüreinformular, gehe damit zur Universitätskasse und darf bezahlen. Anschließend begebe ich mich gemäß den Anweisungen des Studentensekretariats zur Evangelisch-Theologischen Fakultät. Sie ist nicht zugänglich, Kontakt mit den Insassen nur über eine Sprechanlage möglich. Eine Frauenstimme teilt mir mit, ich solle morgen wiederkommen.

Donnerstag, 28.3.2013:

Ich stehe wieder vor der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Eine Männerstimme erklärt mir, ich sei falsch informiert worden, Sprechzeiten seien Dienstags und Freitags, diesen Freitag aber nicht, da es Karfreitag sei. Ich gehe ins Studentensekretariat, erzähle meine Geschichte und erhalte die gewünschten Unterlagen. Auf dem Studentenausweis steht „Angestr. Abschluß* Magister Theologiae – Studienfach Evang. Theologie – Fsem. 1“. Die Einschreibung bei der Evangelisch-Theologischen Fakultät könne ich im Laufe des Semesters nachholen, angeblich hat man mir dies bereits so erklärt. Wenn ich die Betreuungsvereinbarung mit meinem Dozenten habe, soll ich wiederkommen und mich in den Promotionsstudiengang umschreiben lassen.

*sic

Dienstag, 23.4.2013:

Professor Dr. B.s erste Sprechstunde im Semester. Ich erfahre, dass es die fraglichen Formulare im Internet auf der Dekanatsseite gibt, ich solle sie ausfüllen und zum Unterschreiben in die nächste Sprechstunde bringen.

Dienstag, 30.4.2013:

Die Sprechstunde fällt wegen Krankheit aus.

Dienstag, 7.5.2013:

Der genesene Professor Dr. B. unterschreibt die Betreuungsvereinbarung und den Antrag auf Zulassung zur Qualifikationsphase.

Mittwoch, 8.5.2013:

Ich will den Antrag auf Zulassung zur Qualifikationsphase im Dekanat abgeben, erkenne aber zuvor, dass ich den als Anlage geforderten Nachweis über ein abgeschlossenes Studium (=Magisterprüfungszeugnis) vergessen habe mitzunehmen. Gut, mein Fehler, aber wie töricht müsste ein Dozent sein, einen Antrag auf Zulassung zur Qualifikationsphase zu unterschreiben, wenn er nicht WEISS, dass der Student das Studium abgeschlossen hat??? Ein bisschen mehr Vertrauen der Universität zu den eigenen Professoren könnte sicher nicht schaden.

Donnerstag, 9.5.2013:

Christi Himmelfahrt.

Dienstag, 14.5.2013:

Ich suche das Studentensekretariat auf und zeige meine Betreuungsvereinbarung vor. Man teilt mir mit, die Mitarbeiterin, die mir gesagt hatte, die Unterschrift des Betreuers genüge, um mich in den Promotionsstudiengang umzuschreiben, arbeite nicht mehr hier. Ich bräuchte auch die Unterschrift des Dekanats. Dass ich im Falle meiner automatischen Exmatrikulation mein Geld nicht zurückbekommen hätte stimme auch nicht, da sei ich falsch informiert worden. Ich schlage die Wartezeit (Sprechstunde des Studentensekretariats 10-12 Uhr, des Dekanats 14-15 Uhr) tot und suche das Dekanat auf, wo ich ja ohnehin meinen Antrag auf Zulassung zur Qualifikationsphase abgeben muss (das Zeugnis habe ich diesmal dabei). Im Dekanat teilt man mir nach einem Blick auf das Zeugnis mit, die Zulassungsgrenze zur Promotion von 2,5 gelte nicht nur für die Gesamtnote der Magisterprüfung (2,3), sondern AUCH für die Note der Magisterarbeit (3,1). Da diese schlechter sei, müsse ich einen Antrag an den Promotionsausschuss schreiben, um eine Ausnahmegenehmigung zu erbitten. Auch eine Befürwortung des Betreuers sei nötig. Ich verabschiede mich perplex. Zu Hause durchforste ich noch einmal die Promotionsordnung, die ich mir längst besorgt hatte. Dort heißt es in § 7, Abs. 2: „Ein qualifizierter Abschluß* im Sinne von Abs. 1 liegt vor, wenn mindestens die zweitbeste Note erreicht wurde.“

*sic

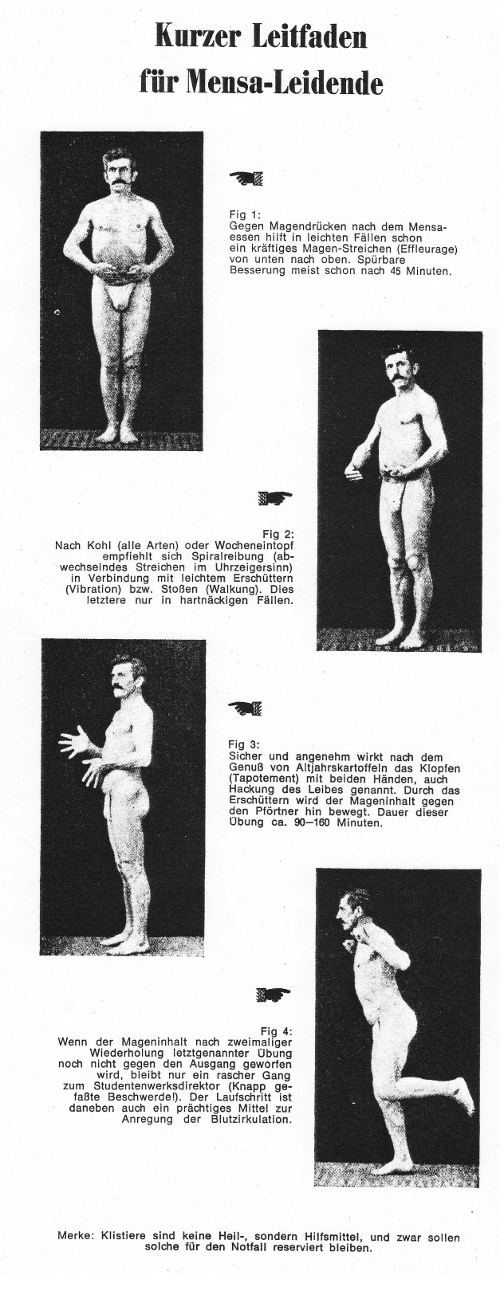

Abläufe der Universitätsbürokratie (vereinfachte Darstellung).

Donnerstag, 16.5.2013:

Ich besuche das Master- und Doktorandencolloquium von Professor Dr. B. und erkläre ihm anschließend die neue Situation. Er ist bereit, die Befürwortung zu schreiben, ich könne sie am Dienstag in seinem Sekretariat abholen. Mein eigener Antrag könne formlos sein. Eine Bemerkung meinerseits über die Promotionsordnung kommentiert er mit einem resigniertem: „Papier ist geduldig.“

Dienstag, 21.5.2013:

Ich bekomme in Professor Dr. B.s Sekretariat einen an den Prodekan addressierten Briefumschlag ausgehändigt. Das Dekanat hat bis zum 27.5. Pfingstferien.

Montag, 27.5.2013:

Ich gebe im Dekanat meinen Antrag auf Ausnahmegenehmigung, den Briefumschlag von Professor Dr. B., den Antrag auf Zulassung zur Qualifikationsphase, die Betreuungsvereinbarung und eine Kopie meines Magisterprüfungszeugnisses ab. Man nimmt alles freundlich entgegen und teilt mir mit, dass der Promotionsausschuss das nächste Mal am 1. Juli tagt; ich werde dann so bald wie möglich informiert.

Donnerstag, 4.7.2013:

Noch keine Benachrichtigung. Ich wende mich nach dem Doktorandencolloquium an Professor Dr. B.; er weiß auch noch nichts, vermutet Überlastung des Dekanats wegen einer Fakultätssitzung und nimmt an, dass die Benachrichtigung „heute oder morgen“ in der Post ist. Dass der Antrag abgelehnt würde, kann er sich „eigentlich nicht vorstellen.“

Montag, 8.7.2013:

Immer noch keine Benachrichtigung. Ich suche das Dekanat auf. Man teilt mir mit, die Promotionsausschusssitzung sei leider auf Oktober verschoben worden, möglicherweise fände sie aber auch früher statt. Ich würde dann informiert.

Dienstag, 9.7.2013:

Ich suche das Studentensekretariat auf. Man erklärt mir, ich könne auch für das nächste Semester Magisterstudent in der Evang. Theologie bleiben und mich dann auch rückwirkend in den Promotionsstudiengang einschreiben lassen. Immerhin!

Donnerstag, 5.9.2013:

Die Unterlagen für das Wintersemester 2013/14 kommen an. Immerhin. Ich bin nun also Evangelischer Theologe im 2. Fachsemester.

Montag, 14.10.2013:

Beginn des Wintersemesters. Noch keine Nachricht vom Promotionsausschuss.

Montag, 4.11.2013:

Immer noch nichts. Ich suche das Dekanat auf, es hat geschlossen.

Dienstag, 5.11.2013:

Ich suche das Dekanat auf. Man teilt mir mit, die Promotionsausschusssitzung habe noch nicht stattgefunden, sie fände aber „definitiv“ am 13. November statt, „also nächste Woche“ (die Dame muss mir angesehen haben, dass mir auf der Zunge lag zu fragen: „13. November welchen Jahres?“). Ich würde dann sofort informiert.

Montag, 18.11.2013:

Nach wie vor keine Benachrichtigung. Ich suche das Dekanat auf, „Guten Tag, K. ist mein Name, ich war vor zwei Wochen…“ „Ist angenommen!“ Die schriftliche Bestätigung bekomme ich wegen Computerproblemen in einer Woche. „Aha. Na ja,“ sage ich, „nach sechs Monaten kommt es da jetzt auch nicht mehr drauf an.“ „Genau!“, antwortet die Dame und lächelt so freundlich, dass ich kurz nach Verlassen des Dekanats den Impuls verspüre, zurück zu gehen und zu sagen: „Entschuldigen Sie bitte vielmals, es waren ja nur fünfeinhalb! Nichts für ungut!“ Ich tue es dann aber doch nicht – und das erweist sich als richtig, denn:

Montag, 2.12.2013:

Noch keine Benachrichtigung. Ich suche das Dekanat auf. An seiner Tür hängt ein Zettel (wörtlich): Am Freitag, 29.11.2013 ist das Promotionsbüro geschlossen. Am Montag, 02.12.2013 fällt die Sprechstunde aus.

Dienstag, 3.12.2013:

Ich suche das Dekanat auf. Ich erfahre, das der Dekan letzte Woche nicht da war, mein Antrag jetzt aber „zur Unterschrift bereit liegt.“ Ich hätte gedacht, dass er (der Antrag) das schon seit dem 27.5. tut (siehe oben), aber gut…

Samstag, 7.12.2013:

DIE PROMOTIONSBESTÄTIGUNG TRIFFT EIN! Ich will mich gewiss nicht beklagen, aber warum datiert die Unterschrift des Dekans auf den 29.11.2013?

Montag, 9.12.2013:

Ich suche das Studentensekretariat auf. Fünf Minuten später verlasse ich es im 1. Fachsemester des Promotionsstudienganges Geschichte. Mein Theologen-Ausweis wird einbehalten.

FINIS